NELLY TOCHE. EL ECONOMISTA.

Con una larga tradición de vida prehispánica como parte de las culturas madre de la humanidad es indispensable voltear a estas áreas del conocimiento, Carlos Viesca Treviño, historiador de la medicina.

Foto: Cortesía.

“El conocimiento de la herbolaria cabe en una visión del mundo muy particular, tenemos que plantear que los seres humanos somos curiosos y siempre hacemos preguntas, de ahí surge el conocimiento, tanto el general como el científico”, asegura el doctor Carlos Viesca Treviño, del Departamento de Historia y Filosofía de la Facultad de Medicina, de la UNAM.

A través del conversatorio “Medicina tradicional y herbolaria (Tenochtitlan)”, realizado en el marco del Seminario México Tenochtitlan, Siete Siglos de Historia, el especialista asegura que estos dos ámbitos deben llevarse a un siguiente nivel científico experimental, para que través de un trabajo biológico molecular, se combinen ambas cualidades como cumbre del conocimiento. “Los estudios de complejidad son importantes, si nos quedamos en la disección, no integramos”.

Y es que el doctor Viesca asegura que con esta larga tradición de vida prehispánica como parte de las culturas madre de la humanidad es indispensable voltear a estas áreas del conocimiento. “En México tenemos todos los ecosistemas, desde zonas desérticas, semidesérticas, bosque tropical, vegetación de altas montañas, altiplanos, áreas lacustres, eso nos da una riqueza importantísima de recursos en plantas. Los únicos países que podrían equipararse a esto serían Brasil y China”.

Los testimonios de la herbolaria mexicana

Durante el evento organizado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (Sectei), la doctora Abigail Aguilar Contreras, bióloga y maestra en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio un repaso por los principales textos e investigaciones que se han hecho en función de la herbolaria.

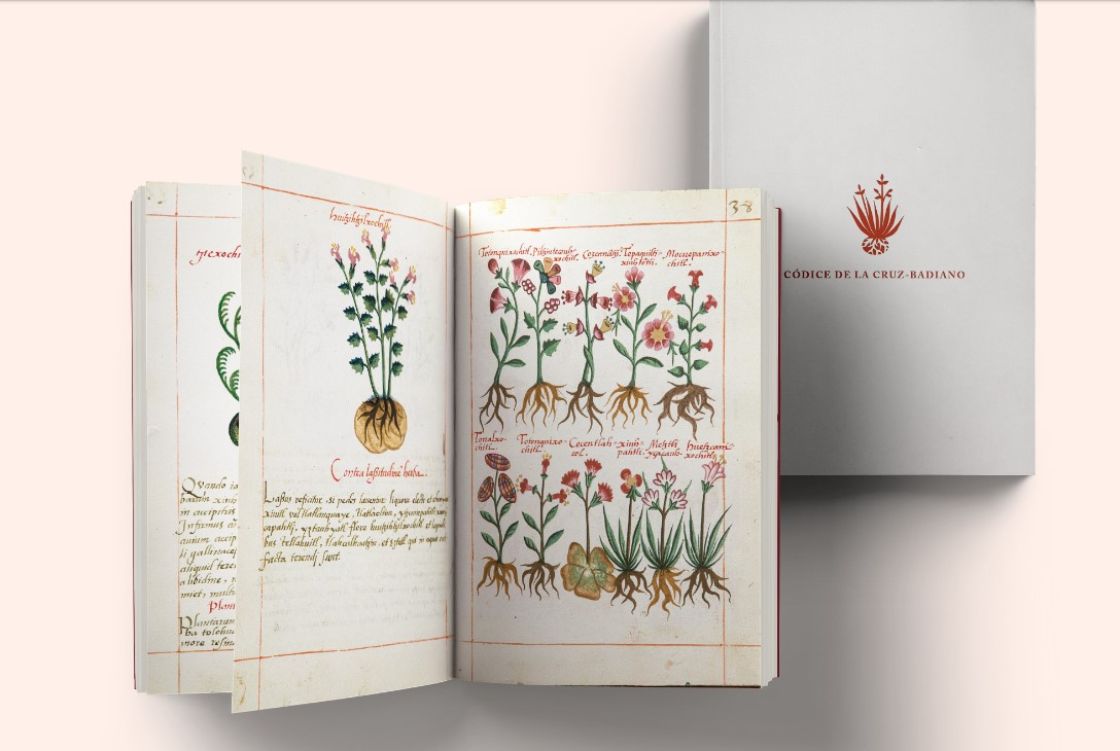

El primer texto del que se tiene registro es el “Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis” (Librito de las yerbas medicinales de los indios), conocido oficialmente como Códice de la Cruz-Badiano editado en 1552. Sobre este texto se sabe que fue escrito en náhuatl por el médico indígena Martín de la Cruz y traducido al latín por Juan Badiano. Según los estudios son xochimilcas, pero hay otra teoría que indica que son tlatelolcas.

Fue redactado por mandato del virrey Francisco de Mendoza para hacerle un obsequio a Felipe II, luego estuvo resguardado por mucho tiempo en la biblioteca de la escuela del imperial Colegio de la Santa Cruz, en Tlatelolco, hasta que fue descubierto por el boticario real Diego de Cortavila y Sanabria, él lo usa y después lo obsequia al cardenal Barberini, mismo que depositó el texto en la biblioteca del Vaticano. Este es el primer libro de botánica, donde se habla de varias plantas como el guayacán, tabaco, cacao, vainilla, doradilla, chilillo, siempreviva, hierba del sapo, entre otras.

Cuenta con 185 ilustraciones, todas las plantas con nombre en náhuatl, se ven las raíces y cuentan sobre el hábitat de cada planta, la información está sistematizada, es decir, ordenada por padecimientos que comienzan en la cabeza y terminan en el dedo gordo del pie, pero también se habla de eventos en la vida como el nacimiento y la muerte. En el nacimiento por ejemplo se habla de la Cihuapahtli que se usa en los partos para facilitarlo, refiere la bióloga.

El libro fue encontrado por el investigador Charles Upson Clark en 1929, él se da cuenta que se trata de una joya histórica y botánica, después de muchos años el Códice regresa en 1990 a México gracias al papa Juan Pablo II. Actualmente está depositado en el fondo reservado de la biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia.

Posteriormente en el siglo XVIII, se llevó a cabo la Real Expedición Botánica a Nueva España una de las más complejas entre las muchas expediciones científicas que organizó la Corona española, fue encabezada por José Mariano Mociño, médico mestizo y Martín de Sessé, expedicionario de botánica, el resultado fue el libro “Plantas de la Nueva España”, con más de 200 de ellas.

Ya en el siglo XIX se creó el Instituto Médico Nacional, donde se trabaja a nivel experimental por decreto presidencial en tiempos de Porfirio Díaz, en este espacio se recolectaron más farmacopeas que ya se venían haciendo con plantas medicinales mexicanas autóctonas.

Finalmente en el siglo XX con apoyo de la Organización Mundial de la Salud, se crea el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales (Imeplam) dirigidos por el doctor Xavier Lozoya Legorreta, en este espacio se comienza con la primera investigación etnobotánica médica a partir de visitas a los mercados. “Aquí se entendió que había otro tipo de especialistas y medicina tradicional popular mexicana ya sean curanderos o yerberos. La Ciudad de México conserva su bagaje muy propio de la cultura herbolaria”. Con ello por primera vez se hablaba en este país sobre medicina tradicional, no la que se ve en la universidad o la academia sino de la que es parte de nuestra cultura”, señala la especialista.

Algunos esfuerzos posteriores por traer esos conocimientos a los espacios de salud pública fueron a finales del siglo XX cuando por primera vez en una institución (IMSS) por medio de la información del herbario se distribuyó gordolobo para problemas del aparato respiratorio, a esto se le unieron cursos de medicina tradicional y herbolaria dictados a médicos de diferentes instituciones públicas, “para que se fuera reconociendo que existe otra medicina y que en lugar de desdeñarla, se comience con investigación académica al respecto”, concluye Aguilar Contreras.

Info Rural Portal de noticias especializado en temas Agropecuarios y relacionados con el Campo Mexicano y el Medio Ambiente

Info Rural Portal de noticias especializado en temas Agropecuarios y relacionados con el Campo Mexicano y el Medio Ambiente